傳遞知識/帶動閱讀

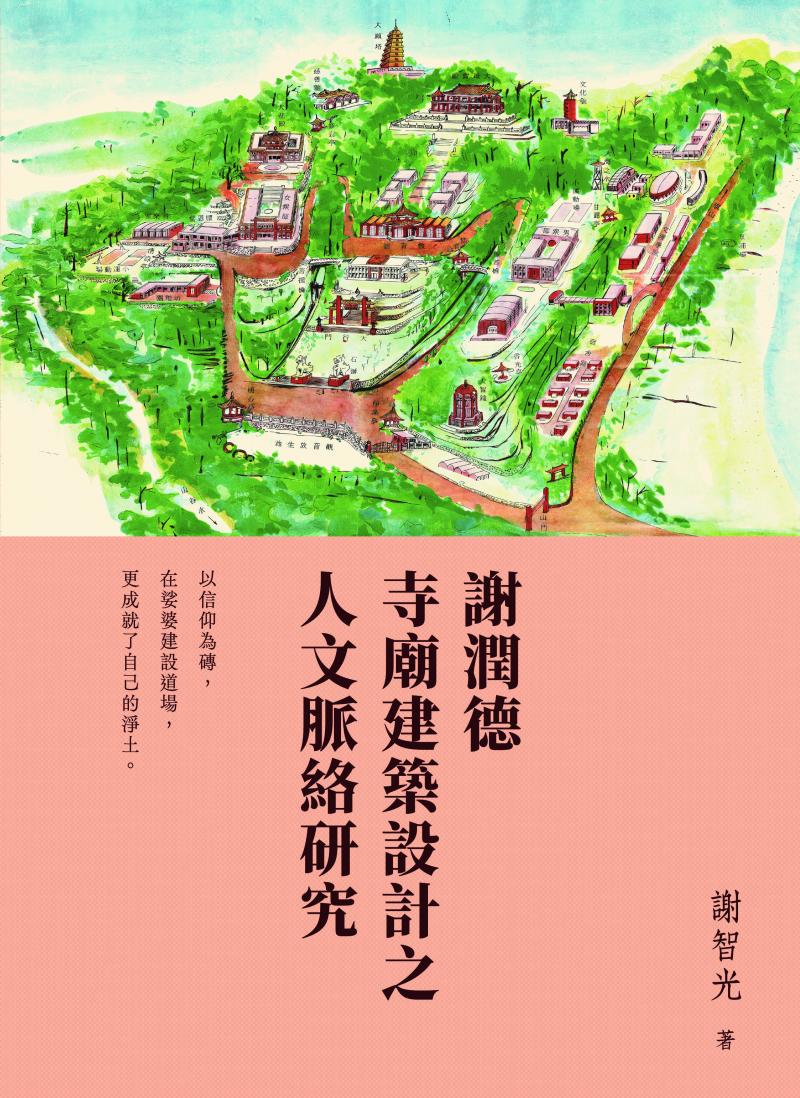

謝潤德寺廟建築設計之人文脈絡研究

作者謝智光

依空法師 推薦序

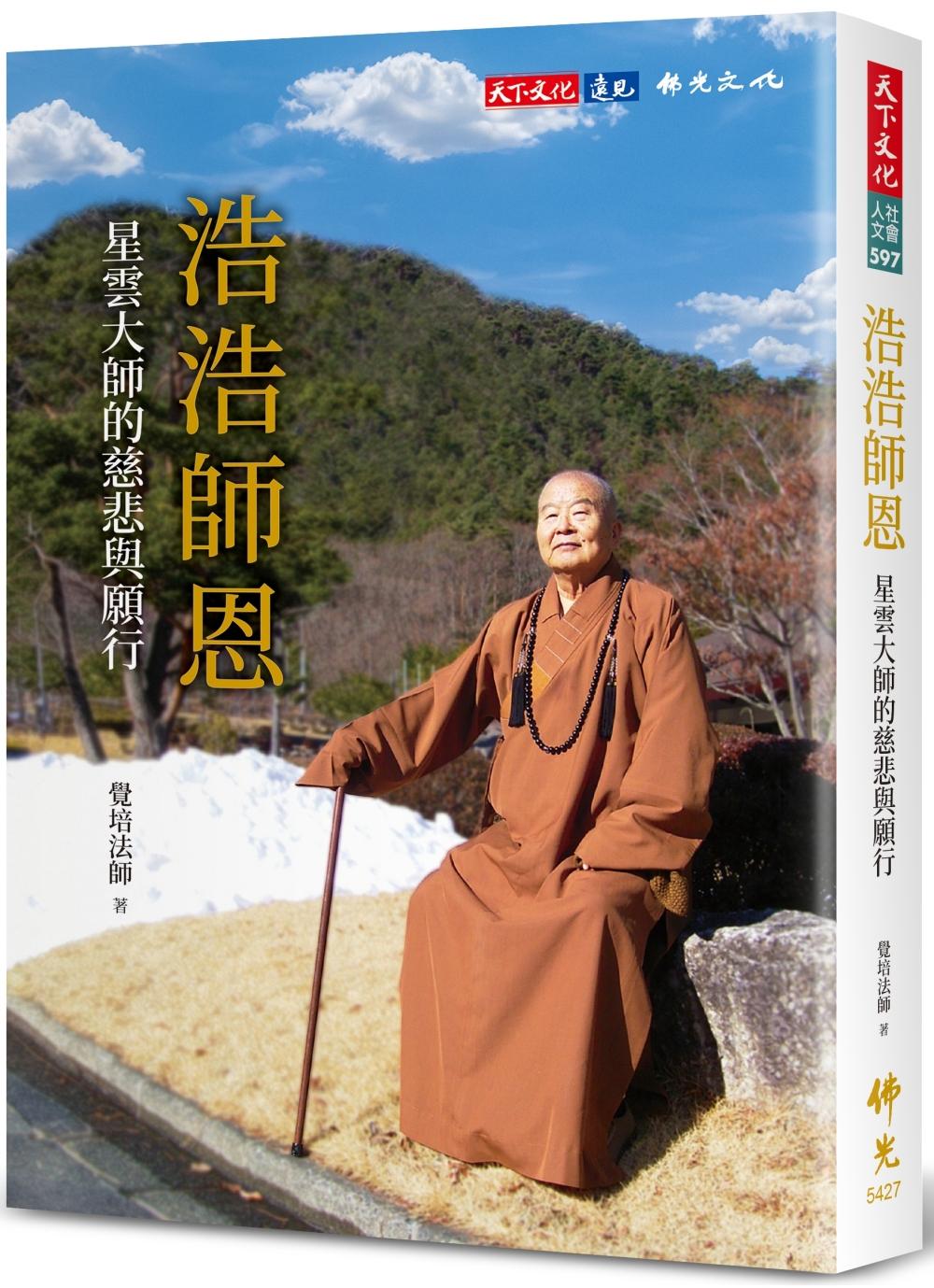

一九六七年星雲大師在長滿刺竹、麻竹的荒山闢建道場,草萊初創,披荊斬棘,擬請工程師來畫圖,需要嚴密的等高線繪圖,倍增困難。一九六八年,大師對謝老居士說明自己對佛光山未來的建構藍圖,一星期之後謝老居士便以彩色繪圖如實畫出「佛光山整體規劃圖」,既不需要等高線,更不必罣念山坡地溝渠高低起伏,如同極樂淨土變相圖。同年十二月一日,規劃圖在當時的〈覺世旬刊〉刊出,引起廣大佛教徒的關注,紛紛捐助樂施,對佛光山的草創期助益甚大。大師形容佛光山的建設說:「一山五嶺天下少,兩院七眾世間稀」。開山五十多年的今天,返觀謝潤德老居士當初設計的「佛光山整體規劃圖」,大體上沒有很大的差別,依照星雲大師最初的想法一以貫之,可見謝老居士的專業涵養之深厚精到。

除了佛光山之外,澎湖海天佛剎的建設計劃圖也由謝老居士一手完成。謝老居士曾經建議大師說:大師渡洋來台,最早落腳在客家村的圓光寺,可以在客家村的地方建寺,接引更多的人來學佛。佛光山於是乃有頭份宏法社、苗栗大明寺、新竹法寶寺、桃園講堂、潮州講堂、屏東講堂等客閩信徒共修道場的創建,謝潤德老居士和佛光山的因緣可謂至為深遠。

法藏菩薩在因地修行時發了四十八大願,圓滿了阿彌陀佛的極樂世界,四十八大願其實就是法藏菩薩的四十八條設計建築藍圖。其實諸佛菩薩在成佛之前,都曾發大願來建設自己未來的佛土,例如彌勒菩薩的兜率淨土、藥師如來的琉璃淨土。我們每一個人平日的懿行善舉,都是莊嚴自己未來佛國的資糧,謝潤德老居士不止襄助佛教伽藍、道教宮觀的建設,更成就了自己的清淨國土。本書的出版,於私是謝智光老師闡述祖父一生偉大事蹟的感人孝思,於公是為台灣宗教寺廟建築留下了文獻資料,深具歷史意義。欣為之序。

除了佛光山之外,澎湖海天佛剎的建設計劃圖也由謝老居士一手完成。謝老居士曾經建議大師說:大師渡洋來台,最早落腳在客家村的圓光寺,可以在客家村的地方建寺,接引更多的人來學佛。佛光山於是乃有頭份宏法社、苗栗大明寺、新竹法寶寺、桃園講堂、潮州講堂、屏東講堂等客閩信徒共修道場的創建,謝潤德老居士和佛光山的因緣可謂至為深遠。

法藏菩薩在因地修行時發了四十八大願,圓滿了阿彌陀佛的極樂世界,四十八大願其實就是法藏菩薩的四十八條設計建築藍圖。其實諸佛菩薩在成佛之前,都曾發大願來建設自己未來的佛土,例如彌勒菩薩的兜率淨土、藥師如來的琉璃淨土。我們每一個人平日的懿行善舉,都是莊嚴自己未來佛國的資糧,謝潤德老居士不止襄助佛教伽藍、道教宮觀的建設,更成就了自己的清淨國土。本書的出版,於私是謝智光老師闡述祖父一生偉大事蹟的感人孝思,於公是為台灣宗教寺廟建築留下了文獻資料,深具歷史意義。欣為之序。

Best Books

for Fiction Lovers

編輯選書

新書推薦

編輯精選

人氣排行

法華經專題

香海文化

近世東亞叢刊

最新上架電子書

香海文化電子書

高僧小說電子書

高僧漫畫電子書

淨土法海主題書展一

淨土法海主題書展二

淨土法海主題書展三

近期活動

最新消息

2025/08/04/客戶服務

不拘泥於佛法,不說法而說法──讀滿觀法師小說《人間借路行》 作家/履彊【佛光文化】

《人間借路行》是滿觀法師的第二部長篇小說,閱畢掩卷之際,心中不禁浮現出禪宗六祖慧能大師的〈無相頌〉中所說:「佛法在世間,不離世間覺」感受到作者所要傳達的是,出家不離在家因緣,在家可有出家之心。

2025/11/21/客戶服務

【晨齋語錄】-佛光山心保和尚開示

【法喜滿人間】 在《法句經故事集》中,有說到: 尊者摩訶罽賓那原本是國王,出家後證得阿羅漢。他經常說:「多幸福啊!多幸福啊!」佛陀說:「摩訶罽賓那已經領悟佛法了,所以內心寧靜,歡喜過日子。至於他重複所說的話,指的是涅槃的喜悅。」 證得涅槃解脫的聖者,是充滿心樂、清淨、解脫的,而且心中歡喜,自在地在人間行化。

2025/04/23/活動快訊

亂花漸欲迷人眼,一場驚豔世界的演出:《中國人的音樂》

佛光文化新書《中國人的音樂》是一本面向大眾的著作。作者田青老師始終篤信,音樂,是人創造的,是人聆聽的,是人的情感與思想的凝聚與昇華。因樂可知人,你懂得了中國人的音樂,也就懂得了中國人,懂得了中華文化。